近日,中国农业科学院作物科学研究所特色农作物优异种质资源发掘与创新利用团队揭示了甜荞物种形成、生态适应性、芦丁含量和花柱形态的遗传基础,为荞麦基因组学辅助育种奠定了理论基础。相关研究成果在线发表在《分子植物(Molecular Plant)》上。

荞麦属植物起源于我国,对环境的适应力强,富含芦丁等黄酮类生物活性物质,具有较高的保健价值。荞麦属栽培种有3个,包括粮食作物的甜荞和苦荞以及药饲两用的金荞。甜荞作为全球种植面积和消费量最高的栽培荞麦,其芦丁、槲皮素等物质含量远低于苦荞,且异型花柱自交不亲和性导致甜荞单产低于苦荞,这背后的遗传机制目前尚不清晰,限制了甜荞的现代育种进程。

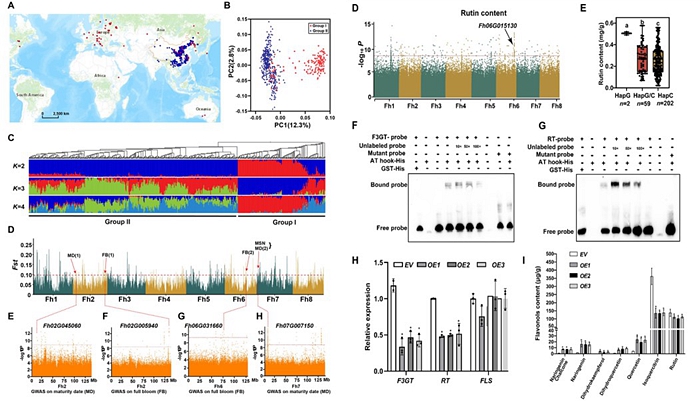

该研究团队完成了栽培甜荞变种“Homo”的参考基因组组装和代谢组分析,以及572份全球甜荞种质的全基因组重测序。研究发现,包括FhFARs在内的多个基因家族的扩增是甜荞比苦荞分布更广泛的重要原因,而类黄酮代谢相关基因的拷贝数变异造成了甜荞和苦荞在芦丁等黄酮物质含量上的差异。根据572份甜荞种质的基因组变异,将甜荞种质资源分为国内和国外2个类群,且这2个类群之间在环境适应性和花发育方面发生了显著的遗传分化。同时对多年多点农艺性状和芦丁含量的全基因组关联分析,发现了多个调控荞麦花期、生育期和芦丁合成的候选基因在国内和国外类群的分化区间内,并鉴定到一个芦丁合成的关键调控基因。此外,通过对花柱型态的关联分析,定位到与甜荞育性相关的遗传位点和关键基因,该基因的染色体易位和序列变异对甜荞花柱形态至关重要。该研究为甜荞种质资源遗传本底解析、优异资源和关键基因挖掘与利用奠定了基础。

图1 全球甜荞种质资源群体结构、类群分化及关键基因定位

该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国农科院青年创新专项等项目资助。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674205223002484

来源: 中国农业科学院作物科学研究所